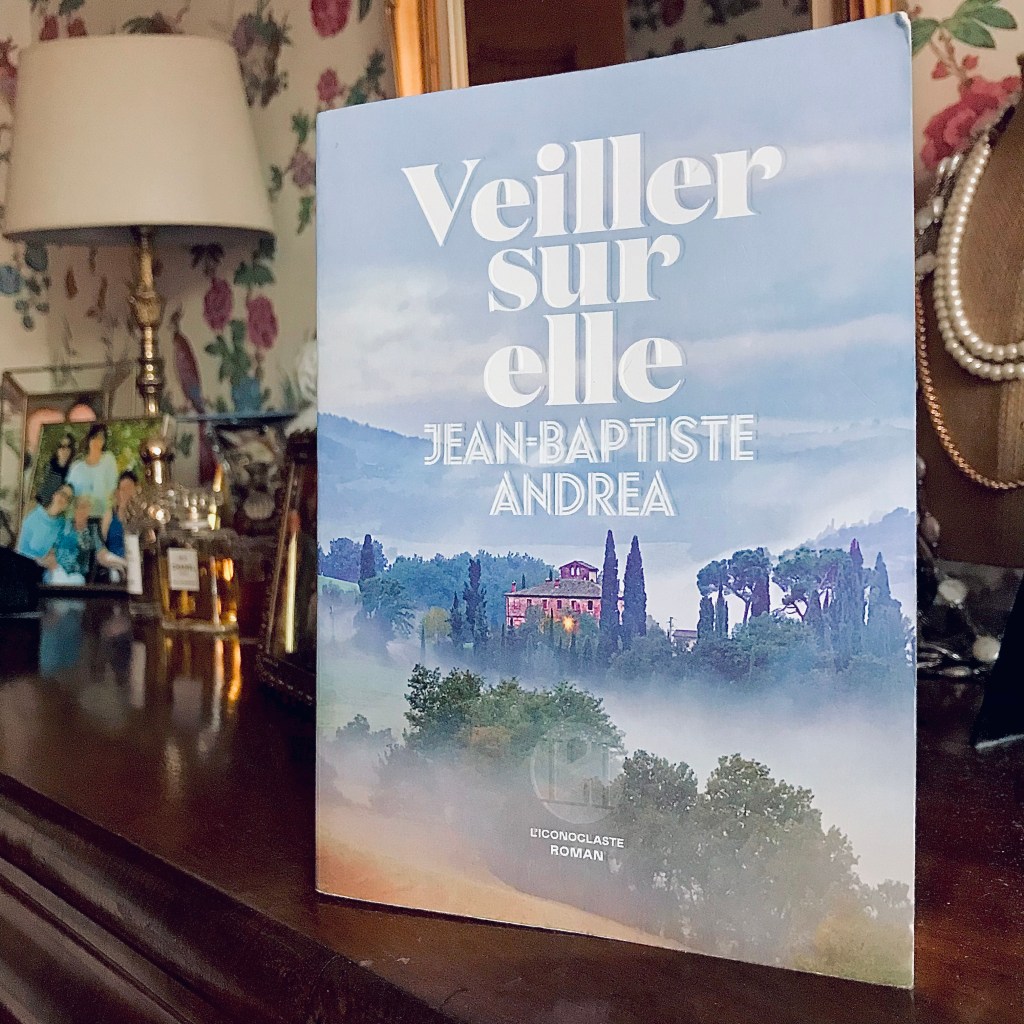

Les cinq personnes que j’ai rencontrées là-haut est un roman fiction, écrit par le journaliste et écrivain de 67 ans, Mitch ALBOM. Publié aux éditions XO en mai 2004, et traduit de l’original « the five people you meet in heaven », il relate la vie d’Eddie, un vieil homme chargé de l’entretien des machines d’une fête foraine qui répond au doux nom de Ruby Pier.

Les cinq personnes que j’ai rencontrées là-haut est le seul ouvrage que j’ai lu à deux reprises. La première fois, j’en suis restée sans voix, tant j’ai été transportée dans un monde fictif auquel je ne m’attendais pas. Le rythme est donné en commençant par la fin, avec toujours le même intermède : « Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Eddie ». Ce dernier donne le ton et nous emporte dans une histoire inattendue.

D’ordinaire peu férue de ce genre littéraire, je me suis laissée entrainer, empreinte de mes questionnements sur ce qu’il se passe après la vie sur terre. Car c’est bien de cela dont il s’agit : nous découvrons au début de l’ouvrage un homme qui va vite trépasser et nous emmener avec lui dans ses rencontres dans l’au-delà.

Vous narrer le synopsis n’aurait que peu d’intérêt, puisqu’en quelques clics vous pourrez découvrir le contenu de ce conte. J’aimerais, dans cet article et les prochains, accentuer ce qu’il m’a procuré d’émotions et d’interrogations. Je réalise que si je ne me souviens pas toujours des livres lus, je sais toujours quelles empreintes ils ont laissé.

Pourquoi sommes-nous attirés par des couvertures comme nous le sommes par un regard ?

Quels espoirs plaçons nous dans nos lectures ?

Quelles recherches d’évasion ?

Que disent elles de nous ?

Si je ne m’en souviens pas précisément, la quatrième de couverture de ce best-seller me le rappelle. En format poche, on peut tout d’abord voir deux hommes de dos dans le ciel, entourés de nuages. Le hic, c’est qu’ils sont en haut-de-forme, à l’opposé du style d’Eddie et de ses rencontres, mais passons sur ce détail. Je pivote mon poignet puis lis qu’il sera question d’un homme de 83 ans, décédé alors qu’il tentait de sauver une fillette. Je peux ensuite survoler « arrivé dans l’au-delà, le défunt se retrouve embarqué dans un vaste océan multicolore et multiforme, où, comme dans un rêve éveillé, il va faire cinq rencontres bouleversantes et déterminantes etc. ». Inutile d’en lire plus, je sais à présent pourquoi j’ai mis cet ouvrage sous le bras : il me rappelle le film « Lovely bones » (objet d’un article sur ce site), qui m’a profondément marqué. À ce propos, la dernière rencontre d’Eddie me fait croire aux signes, car il s’agit d’une petite fille, une chinoise, qui a subi un sort cruel. Tient donc…ne serait-ce pas également une partie du scénario de Lovely bones ? Un hasard si troublant. En plus de ces éléments accroches cœur, j’ai aussi pensé à mes absents, avec cette question quasi-quotidienne : que reste-t-il de leur passage sur terre ?

Que sait-on de nos futurs derniers moments ?

Cet homme, mort le jour de son anniversaire, aura passé une vie simple dans une fête foraine estivale située en bord de mer et qui répond au nom de « Ruby Pier ». Eddie entretient les machines et veille à la sécurité de tous. On s’imagine un bon monsieur, fait de travail et de routines. Une vie qui, tel un sablier, s’écoule en attendant le dernier grain. Ce fut un homme heureux en couple, même si les amoureux n’eurent pas d’enfants alors qu’ils en souhaitaient.

Le début du livre est prenant, puisqu’on assiste aux dernières heures de la vie d’Eddie. L’auteur l’annonce, l’homme né en 1920 va bientôt mourir. Il y a donc ici beaucoup de suspens, puisqu’on souhaite en savoir plus sur les conséquences de son décès. Ses derniers gestes, ses dernières discussions, ses dernières pensées. C’est en cela que l’écrivain, diplômé de sociologie, nous interpelle. Car que sait-on de nos futurs derniers moments ? Qu’ils seront anodins ? certainement. Que sait-on de ceux de nos défunts ? Hélas on ne le sait pas toujours. C’est pour cela que l’histoire touche : elle nous questionne sans cesse sur nos aimés disparus. Car pour Mitch ALBOM, le « Ciel » est ici l’angle, la pierre angulaire, de l’œuvre.

Revenons-en à Eddie

Lors de son éveil, il rencontrera 5 personnes, toutes déterminantes dans sa vie terrestre. La première est l’histoire d’un homme bleu, elle est très belle et je n’en dévoilerai rien. C’est lui qui apprendra à Eddie que ses rencontres seront des leçons et que le hasard n’existe pas. Il lui dira une chose à laquelle je crois tant « Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nos vies sont aussi inséparables les unes des autres que la brise l’est du vent ». Aussi, il rappelle si justement que « ce n’est pas la justice qui gouverne la vie et la mort. Si c’était le cas, tous les gentils mourraient vieux. ». Ce passage est le plus fort de l’ouvrage puisqu’il questionne le sens de la vie que nous cherchons tant : pourquoi suis-je moi ? Que vais-je laisser au monde alors que nous sommes des milliards ? Quelle importance a ma destinée ? Pourquoi croire en un Dieu, quand tant de gens souffrent ? Si on s’interroge bien, nous avons tous un rôle à jouer si infime soit il. Ce sera justement ici le rôle des rencontres d’Eddie, que de lui dire qu’il aura eu, et pour beaucoup, une importance de taille.

Me concernant, j’ai réalisé que ma destiné a permis à 4 couples de se rencontrer, de s’aimer et de construire leur vie ensemble. C’est pas mal, non ? Cela me rassure déjà un peu sur mon passage dans ce vaste monde.

Revenons-en a Eddie

Après cette première rencontre, qui marquera autant le personnage que nous, Eddie retrouve un capitaine connu à l’armée. Les passages sont douloureux, car nous assistons, médusés, aux horreurs de la guerre. Cet épisode redonne à Eddie une vraie place à sa destinée. Un des passages page 82 est terrible, et je réalise que s’entremêlent constamment dans cette trame l’effroi et la tendresse.

Quand je survole les pages pour m’aider à parfaire cet article, je réalise à quel point ce livre est spirituel, car il nous élève et nous rappelle l’enchevêtrement de nos vies.

Après l’homme bleu et le capitaine, 3 autres rencontres percuteront Eddie, dont son épouse tant aimée. Il y a aussi la belle histoire de « Ruby » (et n’oubliez pas que le nom de la foire porte ce dernier), qui est une belle et triste romance qui s’inscrit en parallèle de celle d’Eddie et marguerite. Par ordre d’apparition, les rencontres et leçons d’Eddie nous ramènent aux nôtres. En écrivant ces lignes je me dis alors : quelles rencontres ont été déterminantes pour moi ? On réalise alors la beauté du monde et les gens bons mis sur notre chemin. Les moins bons aussi.

Car un livre aussi, est une leçon

Si les leçons données à Eddie jalonnent ces pages traduites en 37 langues, un livre aussi est un message. C’est aussi pour cela que je ne me sens jamais seule à côté de ma bibliothèque et que la lecture d’un nouvel ouvrage me procure tant de joie. Mitch ALBOM nous fait ici un véritable cadeau, je vous l’assure. Chez moi il s’est « logé dans mon cœur », comme l’écrit son éditrice. À l’heure où le sujet des EMI n’est plus tabou, c’est aussi à l’oncle de l’écrivain ( Edward Beitchman à qui est dédié ce roman fiction ) que nous devons ce conte ; puisque c’est après lui avoir narré son expérience de mort imminente que Mitch ALBOM s’est forgé une idée sur « le Ciel ».

Si vous voulez faire un beau voyage, vous l’aurez compris, découvrez ce bel ouvrage.

Si léger à tenir en main et pourtant si prenant pour nos destins respectifs.